650마력의 공예품 - 벤틀리 바칼라르

남들이 가질 수 없는 나만의 것을 소유함으로써 그것을 통해 나의 지위를 타인에게 각인시키는 행동은 일종의 학습된 본능이며, 농사가 사회 시스템으로 자리잡자마자 곧바로 생겨난 현상이다. 엄청난 가격의 보석이나 세상에 단 한 점 뿐인 미술품이나 악기를 사들이는 궁극적인 목적도 바로 여기에 있다.

이러한 인간의 본능 충족을 위해 쓰이는 물건을 경제학적 용어로 지위재라고 부르는데, 마차 역시 적어도 18세기까지는 확실한 지위재였다. 탈 수 있는 사람이 지극히 제한적이었고, 돈이 있다고 해도 함부로 살 수 없었으니 말이다. 이런 전통을 그대로 이어받은 자동차는 꽤 오랫동안 지위재에 해당되는 물건이었다. (물론 지금도 어느 정도는 그러하다) 하지만 시간이 지나면서 희소가치가 떨어지고 보편화되면서 지위재로서의 힘을 잃어가고 있다.

허나 문제는 인간의 본능은 변치 않았다는 것이다. 여전히 누군가는 세상에 오직 나만이 가질 수 있는 자동차를 원하고 있으며, 그래서 그들의 본능을 충족시켜주는 회사들이 존재한다.

오늘날 벤틀리는 1920년대에 비해 훨씬 더 많은 사람들이 소유하게 된 브랜드가 되었다. 인류 평균 소득 상승 곡선에 비해 자동차 가격 상승 곡선이 더 완만해서 생긴 현상인지는 알 수 없으나, 한가지 분명한 것은 벤틀리가 지나간다고 해서 그걸 탄 사람을 경외시 하거나 그들을 목이 부러져라 바라보는 사람들이 더는 없다는 것이다.

어떤 누군가는 벤틀리가 지위재로서의 힘을 잃어가고 있다고 생각했을지도 모른다. 그래서였을까? 벤틀리가 지위재로서의 역할을 제대로 해낼 완벽한 공예품을 소개했다.

바칼라르로 명명된 이 차는 장르부터 범상치 않다. 컨티넨털 GT 컨버터블을 베이스로 제작된 바칼라르는 퍼머넌트 오픈탑 그랜드 투어 바르케타 (Permanent Open Top Grand Tour Barchetta)로 구분지어졌는데, 쉽게 말해 루프를 열고 닫을 수 있는 모델이 아니라 아예 루프 자체가 없는, 영구적인 오픈탑 GT 카로 진정한 의미의 로드스터(Roadster)라 할 수 있다.

언제 비가 쏟아질지 모르고 언제 차가운 기운에 들이칠지 알 수 없는 상태에서 루프가 아예 없는 자동차만을 소유한다는 것은 말이 안되는 이야기다. 따라서 이런 차를 가지고 있다는 것은 당연히 차고에 매일 매일 어떤 환경에서도 탈 수 있는 적어도 1대 이상의 자동차가 있음을 쉽게 추측할 수 있으며, 따라서 바칼라르는 지위재로서의 역할을 충분히 기대할 수 있다.

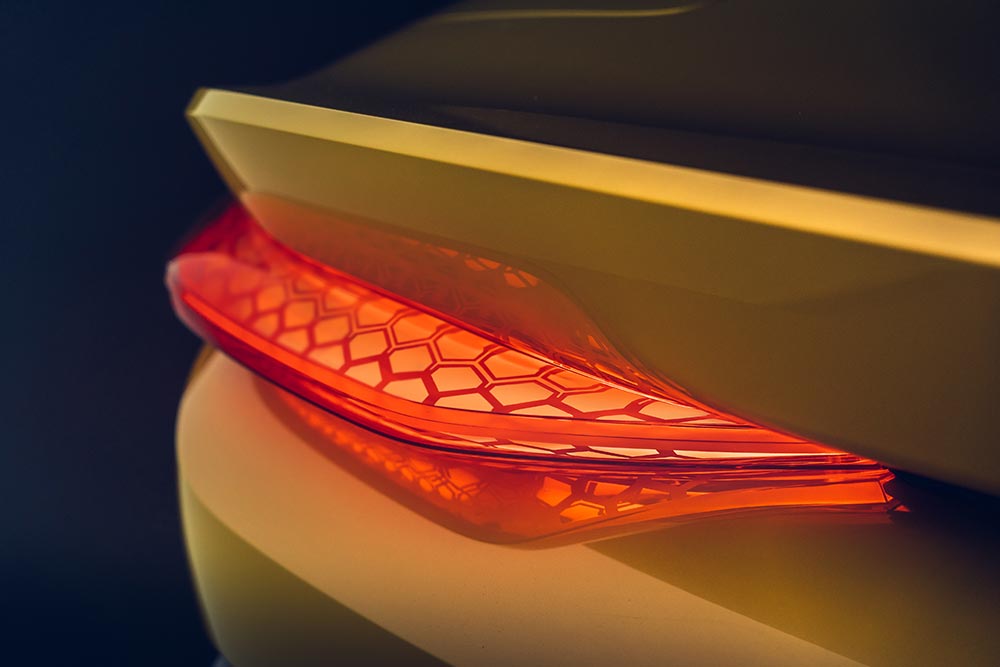

또한 이 차는 디자인에서도 그야말로 익스클루시브(Exclusive)한 스타일을 보여준다. 벤틀리 100주년을 기념해 소개했던 EXP 100 컨셉트카의 디자인을 그대로 반영한 것도 주목할만한 부분이지만, 그보다 대량생산 시스템으로는 만들 수 없는 디자인을 가지고 있다는 점을 더 주목해야 한다.

우선 마치 범퍼를 삭제해버린 듯한 전면부는 단순한 사출 공정으로는 제작이 무척 까다로운 형상이다. 특히 헤드램프 아래를 감싸면서 친 스플리터까지 하나로 연결된 부위는 단순해보이지만 제작하기에 무척 복잡한 형상이다. 이 말은 몇 개의 파트로 나뉘어진 금형을 두고 일일이 손으로 레이어링하며 제작했다는 의미이다.

복잡한 추가 공정을 거쳐야만 만들어질 수 있는 부분들은 이 외에도 다양한 곳에서 발견된다. 마치 골드와 실버를 매칭시킨 듯한 아찔한 라인의 쓰리 톤 휠도 그러하며, 바람이 빚어낸 것처럼 자연스러운 라인의 리어 엔드 역시 보기엔 단순해 보여도 제작하려면 몇 번의 추가 공정이 필요한 디자인들이다.

이렇게 복잡한 과정들이 오직 바칼라르만을 위해 개발되었다고 하니, 이 얼마나 사치스러운 일인가? 바칼라르의 독점적이고 사치스러움은 여기서 그치지 않았다. 네 명이 꽤 넉넉하게 머물 수 있는 컨티넨털 GT에게서 뒷좌석을 완전히 제거해버렸다. 광활한 공간을 오직 두 사람만을 위해 마련한 셈이다. 사라진 뒷좌석은 근사한 롤 후프(Roll Hoop)와 커버로 대신했다.

특별함은 여기서 그치지 않았다. 대시보드에 쓰인 나무는 마치 지구 역사의 한 조각을 심어 놓은 듯한 기분이 들 정도이다. 벤틀리에 따르면 바칼라르의 대시보드와 도어 트림에 쓰인 우드 베니어는 북해와 인접한 영국의 이스트 앵글리아 전역에 있는 습지와 호수, 강에 있는 고사목을 수집해 제작했다고 하는데, 거의 5,000년 가량이나 이 지역에 자연상태로 보존되어 있었다고 한다.

신석기 시대를 살았던 나무가 나를 감싸고 있다는 건 멈춰버린 지구의 시간이 나를 감싸고 있는 것과 같으며, 이 자체가 쉽게 얻을 수 없는 엄청난 감성과 경험의 가치를 지니고 있음에 틀림없다.

이쯤되니 브론즈 플라잉 B 로고나 발등까지 올라오는 푹신한 양털 카펫과 천연 양모로 덧댄 시트 그리고 이 차와 함께 제공되는 근사한 러기지 세트는 그다지 특별해 보이지 않을 정도다.

바칼라르는 VW그룹이 개발한 6리터 W12 트윈 터보 엔진을 탑재했다. VW에서 마지막으로 진화시킨 이 엔진 역시 너무나도 특별하다. 이 시대는 12개의 실린더가 달린 거대한 엔진의 생존을 더는 허락하지 않기 때문이다. 다른 수많은 엔진들의 희생에 가까운 다운사이징 덕분에 겨우 존재를 유지할 수 있는 엔진인 만큼 더욱 각별할 수 밖에 없다.

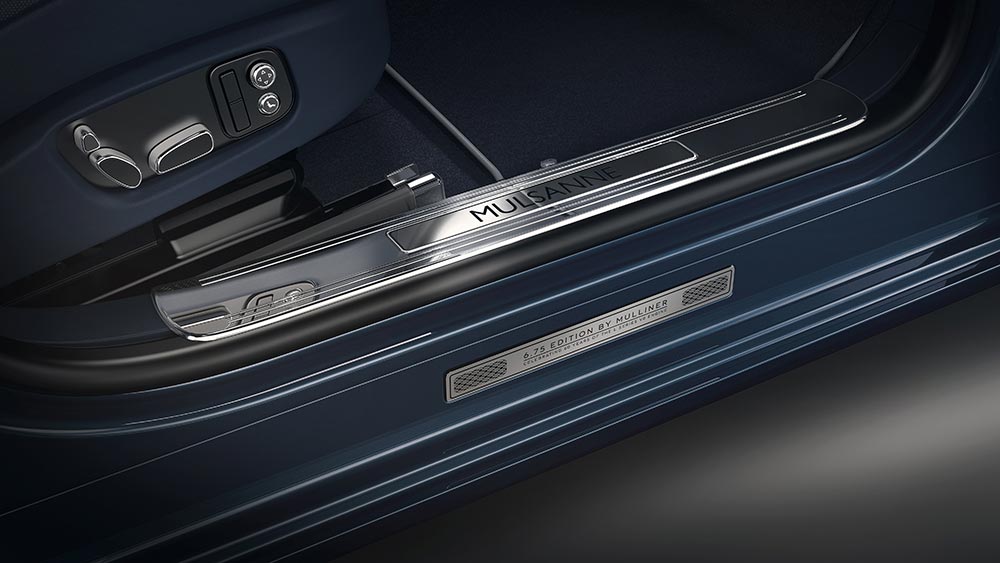

이렇게 완벽한 지위재로서 벤틀리의 가치를 완성한 것은 다름아닌 뮬리너(Mulliner)다.

일반적으로 뮬리너는 벤틀리의 럭셔리 브랜드 정도로만 인식되어 있는데, 사실 이 브랜드는 16세기를 시작으로 마차가 사라진 19세기 말까지 영국의 왕실이나 귀족들을 위한 호화 마차(Coach)를 제작하던 진짜 ‘코치빌더(CoachBuilder)’다. 자동차가 보편화되면서 현재 코치빌더는 소량 제작 방식으로 자동차를 만드는 회사를 뜻하지만 원래는 고급 마차 제작자를 뜻하는 것이었다.

따라서 벤틀리 뮬리너를 손에 넣는다는 것은 루이비통이나 고야드의 클래식 트레블 러기지 라인을 손에 넣는 것과 비슷한 의미다. 다시 말해 그 회사가 몇 세기 전부터 발전시켜왔던 가장 클래식한 결과물을 소유한다는 뜻이다.

이차를 손에 넣는 순간부터 수많은 사람들의 경외심을 불러 일으킬만한 마지막으로 가치는 바로 전세계에서 오직 12명을 위해서만 제작된다는 것이다. 단 100개 한정 생산 제품만 하더라도 일생을 살면서 같은 시간, 같은 장소에 같은 제품이 존재할 가능성이 매우 희박한데, 단 12대만 제작된 자동차라면 공장을 빠져나간 이후 두 대 이상의 같은 차가 한 자리에 모일 가능성은 아예 없다고 봐도 좋다.

‘요즘 벤틀리는 너무 흔하잖아.’ 라고 코웃음을 치는 사람들조차 정신이 퍼뜩 들게 만들 바칼라르는 이렇게 모든 부분에서 완벽한 지위재로서의 가치를 지니고 있다. 그리고 이 가치를 알아본 사람들에 의해 제작이 12대의 바칼라르는 이미 다음 행선지가 정해져버렸다. 150만 파운드(한화 약 23억원)이라는 엄청난 가격표에도 불구하고, 달리는 공예품은 더 이상 구할 수 없는 물건이 되어버렸고, 마치 왕관 위의 보석처럼 어떤 누군가의 부와 지위를 상징하는 조형물로서 역할은 진화되었다.

우리가 지금 사진으로 보고 있는 이 바칼라르는 사진 촬영을 위해 남겨진 첫 번째 작품이며, 이미 가져갈 사람은 정해졌다. 다 팔려버린 차를 소개한다는 것이 어째 ‘이 차를 소유한 사람은 범상치 않은 인물이니, 그를 업수이 여기지 마시오.’ 라는 조롱 섞인 공표를 전세계에 퍼트리는 것 같다. 질투 어린 생각같지만, 어쩔 수 없는 노릇이다. 누군가는 자신의 지위를 과시했고 또 누군가는 그들에게 무한한 시기와 질투를 품고 박탈감을 느껴왔던 것이 수 천년간 인류가 반복해온 일이니 말이다.

박종제 에디터는?

F1 레이싱 코리아 전 편집장으로 포뮬러1과 관련된 뉴스 그리고 레이스의 생생한 이야기와 트랙 밖의 이야기를 다수의 매체를 통해 전해왔다.

레드불 코리아, 한국 타이어 매거진 뮤(MiU) 등의 온/오프라인 채널에 F1, 24h 르망, WRC 등 다양한 글로벌 모터스포츠 이야기를 전하고 있는, 모터스포츠 및 자동차 전문 에디터다.