현대차 N 브랜드 런칭, 시기는 적당한가?

현대차가 고성능을 내세우는 N 브랜드를 런칭했다. 시장에는 이미 다양한 고성능 모델들이 자리를 잡은 상황이다. 과연 현대차는 시기에 맞는 좋은 선택을 했을까?

결과적으로 말하자면 시기적으로 알맞다.

지금의 자동차 산업은 자율 주행, 전기차 쪽으로 무게를 옮겨가는 중이다. 자율주행차가 보편화되기까지 시간이 걸리겠지만 적어도 10년 안에 시장의 판도를 바꿀 것이라는 의견이 지배적이다.

자율주행차는 운전의 편의성을 시작으로 안전을 위해서도 유용한 부분이 많다. 하지만 한가지 요소가 배제될 수밖에 없는데 바로 '운전 재미'다. 직접 운전하지 않고 움직이는 차에서 운전 재미란 것을 즐긴다는 것은 말이 맞지 않는다.

남성 소비자 중 일부는 어떤 제품을 다루며 만족감을 얻는다.

R/C카와 같은 제품이 대표적이다. 사람들은 단순 리모컨으로 움직이는 장난감 정도로 치부하지만 자동차 레이싱팀을 방불케 하는 민감한 셋업의 노하우가 승패를 가르는 경우도 많다. 모터의 성능, 배터리의 관리, 무게 중심, 성능 좋은 서보(Servo)가 만드는 민첩한 핸들링 능력, 작은 장난감처럼 보이지만 상당한 기술들이 녹아 있다. 모터를 통해 제어되는 ABS는 물론 경량화를 위해 카본 차체를 사용한 것도 오래된 얘기다. 그리고 이를 손가락으로 다룬다. 그리고 여기서 재미를 찾는 소비자들도 많다. 사실 콘솔이나 모바일 게임도 무엇인가를 다루면서 얻는 재미를 추구한다는 차원에서 유사하다고 볼 수 있다.

고성능 자동차의 핵심도 다르지 않다. 단순히 빨리 달리기 위한 강력한 엔진 파워만 생각하는 소비자들도 많지만 그 속에는 고성능 차를 다루면서 오는 ‘희열감’이란 것이 존재한다. 고성능 차의 핵심에는 '운전 재미'라는 것이 있다.

운전이란 행위 자체가 재미를 주고, 다시금 차를 다루는 소비자의 만족감을 키운다는 것이다.

앞으로의 자동차 시장은 두가지 형태의 자동차로 구분될 예정이다. 운전을 하지 않아도 목적지까지의 이동을 책임지는 자동차. 그리고 운전자의 조작에 따라 움직이는 자동차로 나뉜다는 것이다.

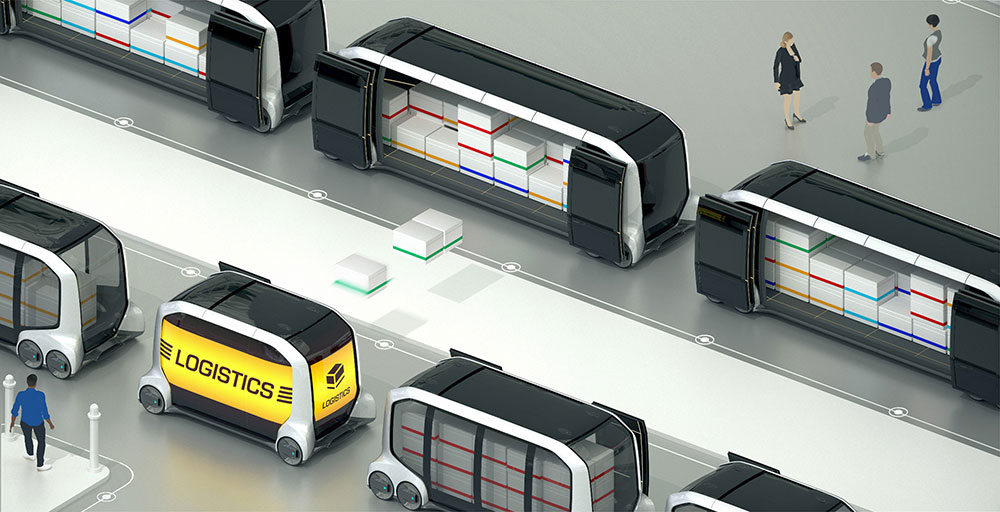

전자는 전기차, 커넥티드카, 카 셰어링 등이 융합된 궁극적인 이동 수단으로의 역할을 수행한다. 자동차가 마치 지하철처럼 사람들의 이동용으로 사용되는 것이다. 브랜드별 개성과 특성은 희미해지고 자동차가 전달하는 기능은 오직 ‘이동성’에 모든 것이 집중된다.

자동차 시대의 흐름이 위와 같이 흘러가다 보니 자동차 업체들은 자신만의 색을 강조하는데 집중하기 시작했다. 우리가 택시를 타며 차량 브랜드나 모델을 따지지는 않는다. 미래 이동 수단에 있어 자동차 브랜드 자체의 의미가 퇴색될 수 있다는 얘기다. 이는 브랜드 이미지를 중시하는 자동차 업체에 큰 타격이 된다.

이를 막기 위해 자동차가 전달하는 ‘즐거움’을 강조하고, 이에 고성능 서브 브랜드들이 집중 육성되는 것이다. 메르세데스-AMG, BMW M, 아우디 스포츠가 대표적이다. 포르쉐, 페라리, 람보르기니, 마세라티, 벤틀리, 롤스로이스는 더더욱 시장에서 존재감이 커지고 있다.

현대차의 'N' 역시 후자를 지향한다. 물론 대중 브랜드의 특성에 따라 일부 편의를 제공하긴 하겠지만 운전자 중심의 환경이란 근본 목적은 변하지 않는다.

지금의 현대차는 미래 먹거리를 생각해야 한다. 특히 위의 얘기처럼 카 셰어링 보편화가 현대차에겐 부담이 될 수 있다. 1시간에 5000원으로 빌려타는 현대차, 1시간에 7000원으로 이용하는 BMW나 벤츠. 소비자들은 어떤 선택을 할까?

지금의 한국 소비자들은 외적인 것에 많은 비용을 쓴다. 명품을 선호하는 것도 우리 문화를 보여주는 일부분이다. 그리고 조금 더 고가의 상품에 조금 더 많은 비용을 투입해야 한다는 것은 상식으로 통한다. 지금처럼 프리미엄 브랜드들의 대중화가 가속화될수록 대중 브랜드의 입지를 좁아질 수밖에 없다.

반면 자율주행차 시대가 도래해도 직접 운전을 즐기는 수요층은 남게 된다. 최근에는 서킷을 달리는 운전자도 많아졌다. 아직은 부족한 인프라가 아쉬움을 주고 있지만 그럼에도 수요가 꾸준히 늘어간다는데 의미가 있다.

사실 현대차의 'N'이 완벽한 고성능을 추구한다고 보기는 어렵다. 첫 작품인 i30 N, 벨로스터 N 역시 동급 최고가 아닌 보편적인 고성능 해치백 그룹에 속한다.

우리에게는 대단한 성능이지만 이미 전륜구동 해치백에서 최고를 달리는 유명 모델들도 많다. 한 예로 유럽 일부 매체는 푸조가 만든 308 GTi가 현대 i30 N의 성능을 뛰어넘는다는 결과도 내놨다. 308 GTi의 엔진 배기량은 현대 i30 N 보다 400cc 가량 적은 1.6리터 급이다.

첫술에 배부를 수 없다.

하지만 미래의 먹거리를 대비하기 위해 좋은 선택을 했다는 점 자체는 부정하기 어렵다. 또한 현대차는 다양한 파생 모델로 'N' 라인업을 늘려 나갈 계획이다. 물론 모든 'N'라인업이 한국 시장에서 팔리는 일은 없겠지만 적어도 한국을 대표할 고성능 모델 하나 정도는 기대해 볼 수 있을 듯싶다. 단순 상징적 의미를 떠나, 현대차의 미래 먹거리 차원에서 보더라도 'N' 브랜드의 런칭 자체에 의미가 커지는 이유다.

늦지 않았다. 빠르게 체질 개선을 하고 있다. 현대차도 브랜드 이미지가 희미해지는 것을 각오하고서라도 미래 자동차 플랫폼 시장을 꿰차야 한다. 그리고 희미해진 브랜드 이미지는 다른 솔루션이 대체하면 된다. 고급차 ‘제네시스’, 고성능은 ‘N’ 이 대표적이다.

이미 메르세데스-벤츠는 ‘마이바흐’와 ‘AMG’, 여기에 전기차 브랜드 ‘EQ’의 정착까지 사실상 완성 단계에 들어섰다. 현대자동차의 전략도 이와 상당히 유사하다. 미래에 대한 충분한 해석과 준비, 그것만 이뤄진다면 현대의 2차 도약도 어렵지 않은 일이 될 것이다.

또한 이미지 개선에도 힘써야 한다. 현대차는 소통에 힘쓴다지만 잘못된 방법을 동원하는 경우도 많다. 표면적으로 ‘반현대 정서’가 감소했다는 내부 자료를 바탕으로 자위할 수도 있다. 하지만 불만이 줄었기 때문이 아니라 목소리를 내는 소비자들이 지치는 분위기로 몰아갔던 것은 아닐까? 이 역시 곧 다가올 정의선 부회장 경영 체제에서 현대차가 풀어야 할 숙제다.